SCROLL

2025年に開設25周年をむかえた京都芸術センター。築90年を越える元校舎を拠点に、アーティストによる展示や舞台公演、ワークショップ、トークなど、これまで数々のイベントが開催されてきた。また、アーティストの制作支援活動として、若手アーティストへの制作室の提供や、展示・公演の公募や協働、アーティスト・イン・レジデンスなどにも開設当時から取り組み、京都の芸術文化活動を長年にわたって支えてきた。

今回は、京都芸術センター開設25周年を記念し、これまでの変遷を振り返るために歴代のアートコーディネーター*(以下、AC)による座談会を開催。

第1回の座談会ではおもに舞台芸術を担当した歴代ACが集ったが、第2回となる今回は、展覧会・ギャラリー事業を担当した歴代ACに話を聞いた。

座談会に参加したのは、開設3年目からACを務めた牧口千夏さん(AC在籍期間:2002~2005年)、現在もプログラムディレクター*として在籍し、今回の座談会のホストでもある安河内宏法さん(2007~2010年)、奥脇嵩大さん(2010~2012年)、西尾咲子さん(2014〜2016年)、中谷圭佑さん(2022〜2024年)の5名。

在籍期間が異なる5名が振り返る貴重なエピソードの数々から浮かび上がってくる、京都芸術センター25年間の歩み──。場としての魅力やACという存在の意味、さらには社会的資源として果たす役割まで、さまざまな観点から“京都芸術センターのこれまでとこれから”が語られた。

* プログラムディレクターは、事業運営に関わる業務をおこないながら、事業リーダーとして、アートコーディネーターの指導・育成・管理をおこなう。

牧口千夏さん

2002〜2005年に京都芸術センターのアートコーディネーターを務め、在職時は「京都ビエンナーレ2003」などを担当。2006年より京都国立近代美術館に勤務し、現在は主任研究員を務める。主な展覧会企画に「映画をめぐる美術――マルセル・ブロータースからはじめる」(2013, 2014)、「ピピロッティ・リスト:あなたの眼はわたしの島」(2021)、「LOVEファッション:私を着がえるとき」(京都服飾文化研究財団との共同企画/2024–2025)など。

安河内宏法さん

2007〜2010年に京都芸術センターのアートコーディネーターとして在籍。これまで京都市内の文化施設において現代美術を中心とした展覧会の企画運営やアウトリーチ事業を担当してきたほか、芸術系大学の非常勤講師や、執筆活動を行う。2019年2月からはプログラムディレクターとして京都芸術センターに勤務。2019〜2022年に開催された「KYOTO STEAM─世界文化交流祭─」では実行委員会アートコーディネーターを務めた。

奥脇嵩大さん

2010~2012年に京都芸術センターのアートコーディネーターとして在籍し、当初は伝統芸能関係の事業を担当。その後、ギャラリー事業の担当へ。2014年より青森県立美術館で学芸員を務める。主な展覧会企画に「光の洞窟」(2014-15/KYOTO ART HOSTEL kumagusuku)、「青森EARTH」シリーズ(2016,19)、「アグロス・アートプロジェクト2017-18 明日の収穫」、「美術館堆肥化計画」(2021-24)、「アートは美しくなければならない 潘逸舟」(2025)など。

西尾咲子さん

2014~2016年に京都芸術センターのアートコーディネーターとして在籍。京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA学芸員や国立アートリサーチセンター研究補佐員を経て、2024年より東京藝術大学(共創拠点推進機構)特任研究員。現在は行政機関や自治体、大学、民間団体と連携しながら、研究者やアーティスト、地域で暮らしを営む人々がつながり学び合う領域横断的なアートプロジェクトを手がける。

中谷圭佑さん

2022~2024年に京都芸術センターのアートコーディネーターとして在籍し、「ニューミューテーション#5 倉敷安耶・西村涼「もののうつり」や、第158回明倫茶会「点 音」など、現代美術に関する企画を担当。2024年より兵庫県立美術館で学芸員を務める。主な展覧会企画に「Welcome, Stranger, to this Place.」(2021/東京藝術大学大学美術館陳列館)など。

ジャンルレスなイベントの洪水……

芸術センター開設2年目は“カオス状態”

安河内さん

本日はお集まりいただき、ありがとうございます。ホストを務める安河内です。今回は芸術センターのACとして、おもに展覧会・ギャラリー事業を担当された方にご参加いただきました。

まず最初に、牧口さんからお話を聞かせてください。牧口さんは芸術センターが開設された2000年からまもない2002年から2005年まで在籍されていたと。

牧口さん

はい。2期目にあたります。当時はかなりカオスな状態で、イベントの数もすごく多かったんですよ。とくにワークショップのイベントが乱立していて、テキスタイルに陶芸、詩など、それぞれのジャンルの担当者がそれらをこなしていました。

そんななかで、私にとっていちばん印象深いと言いますか、もっとも大変だったのが2003年でした。

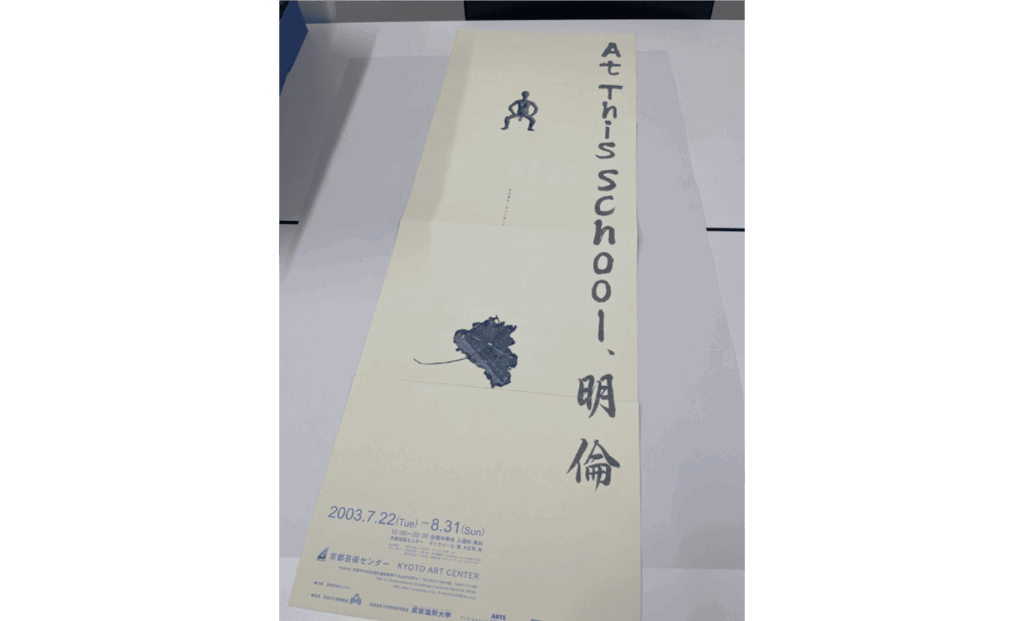

まず、その年の夏休み企画展で実施した、北山善夫さんと中ハシ克シゲさんによる戦争をテーマにした「At This School,明倫」。ちょうど中ハシさんは「ZERO Project」という、プラモデルを接写した写真を使って零戦(第二次世界大戦中の日本軍の戦闘機)をつくっていた時期で、芸術センターの展覧会でも、ボランティアと一緒に戦争の記憶について語り合いながら写真を貼り合わせて零戦をつくる作業をおこないました。

そうそう、出来上がった零戦の立体作品を大広間の天井から吊り下げて展示したのですが、その結果、天井が下がっちゃったんですよ。

安河内さん

それは焦りますね。どうなったのですか?

牧口さん

撤収のときに気がついて、後日修復してもらいました(笑)。

で、その零戦は会期中の8月14日に、お客さんと一緒にチャーターしたバスに乗せて成安造形大学まで運び、大学のグラウンドで燃やすというイベントを実施したんです。でも、その日はあいにくの大雨という。

安河内さん

次から次にアクシデントが起こったのですね。

牧口さん

アクシデント以上に何より大変だったのは、作家の思いをどのように受け止めるか、ということでした。まだ2年目のひよっこでしたから、中ハシさんと北山さんの熱い思いに対し、私はついていくので精一杯で……。みなさん経験があると思うのですが、まさにイニシエーションというか、洗礼を受けた展覧会が「At This School,明倫」でした。

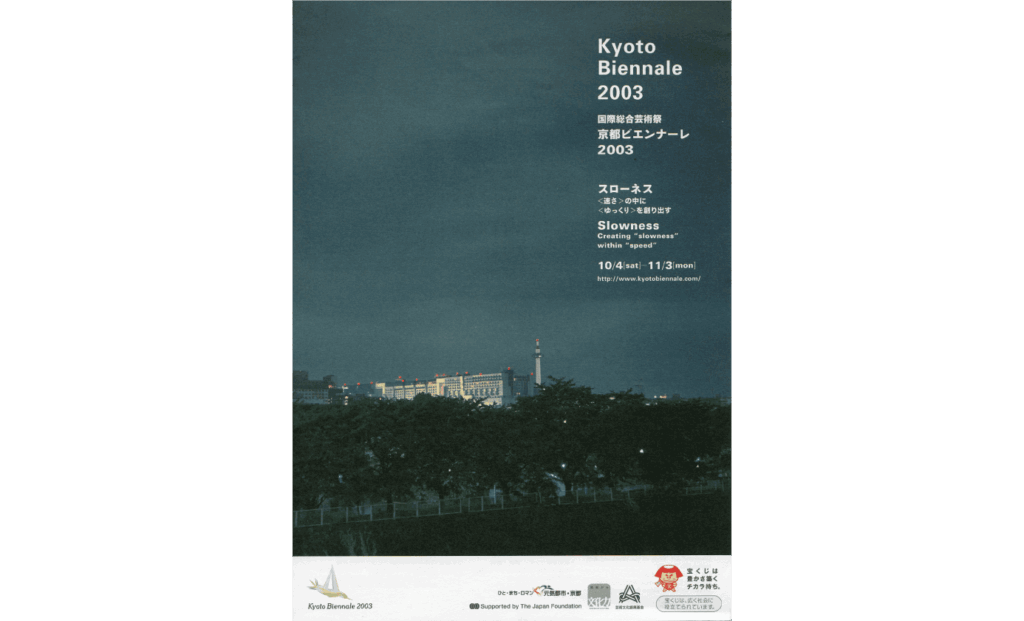

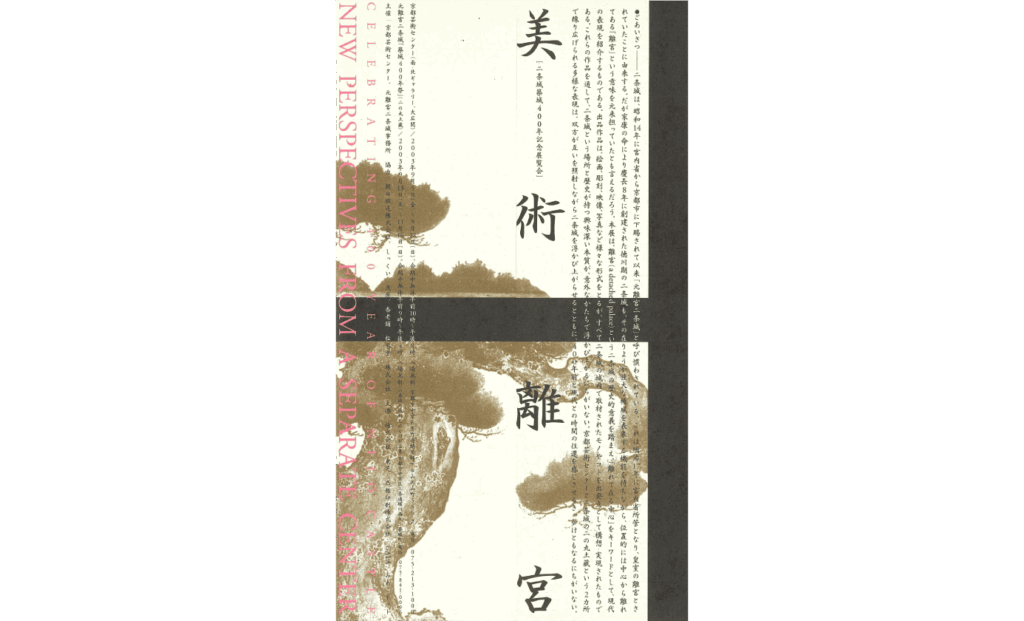

ただ、2003年はほかにも吉岡洋さんがプロデュースした「京都ビエンナーレ2003」という大きなイベントがあり、さらに9月には二条城築城400周年を記念した「美術離宮」という展覧会もあり、ヘビー級の展覧会が3つも続きました。じつはその年の3月に出産があり、6月に復帰したばかりだったんです。あまりにも大変すぎて、いまも忘れられない年になりました。

ふらっと訪れた人に

開かれた場を

安河内さん

牧口さんは芸術センターの2期目という草創期にACとなり、いまは京都国立近代美術館の主任研究員としてご活躍されていますが、キャリアの最初が芸術センターだったことについて、どのような意味があったと思いますか。

牧口さん

芸術センターでは手続きをちゃんと踏みつつも、誰かが「これをやりたい」と言ったらできるという自由さを感じていました。あと、ジャンルレスであることや、つねにユーザーを意識した運営、決断のスピード感、社会との関係性を考えていくことについて学んだと思います。そうした仕事の仕方や物事の動かし方は、京近美も同じというか、変わらない部分でもあります。

安河内さん

京近美は歴史もありますし、芸術センターとはタイプが違うのではと思っていたので、ちょっと意外です。

牧口さん

京都という場所の特性もあるかもしれませんね。ジャンルにこだわらない横のつながりがあるという点はまさに京都らしいものですし。

あと、京近美に入ってから「芸術センターと同じだ」と感じたのは、観光客を含め、ふらっと来る人に対して開かれた場所であることを大事にする点。そのためにも、なるべく活動を止めないという感じが同じだなって。それは京都ならではなのかもしれません。

25年間、芸術センターを支えてきた

ボランティアスタッフという存在

安河内さん

今回、在籍年順に話を聞いていくということで、次は2007年から2010年にACとして在籍した僕の番ということになります。というわけで、いったん進行を編集の方にお任せしたいと思います。

僕は九州大学の大学院でアメリカの現代美術について学んだあと、京都にやってきて芸術センターに入ったのですが、なかでも強く記憶に残っているのが2009年の「ある風景の中に In a Landscape」(梅田哲也、岡田一郎、鈴木昭男、ニシジマ・アツシ、藤枝守、矢津吉隆が出展)という展覧会。自分で最初から最後まで企画したはじめての展覧会で、いろんなタイプの作家さんに参加してもらったのですが、そのときにキュレーターという仕事のおもしろさの手がかりを掴んだような気がしています。

─なるほど。おもしろさを知りはじめて、そのあとはどうでしたか?

安河内さん

2010年3月に芸術センターの開館10周年記念として、ボランティアさんとアーティストが一緒になって展覧会をつくるという「てんとうむしプロジェクト」を担当したのですが、それも思い出深いです。

芸術センターのボランティアさんは展覧会の監視や作品解説業務、公演の受付などを担当しているのですが、芸術センターのスタッフが3年ごとにどんどん変わっていくのとは違い、ボランティアさんは開館時から10年、芸術センターの活動を支えてきてくれた。それで10周年にふさわしい企画として、ボランティアさんと企画から展覧会をつくろう、と考えたんです。

─とてもユニークなプロジェクトですね。

安河内さん

ボランティアさんというのは最初の鑑賞者なんですよね。当然、鋭い意見や厳しい感想が返ってくることもある。芸術センターにとって、もっとも身近な理解者なんです。

中谷さん

まだ僕がACになる前、一般の鑑賞者として芸術センターに展示を観に行ったとき、ギャラリーで監視をしていたボランティアさんに話しかけられ作品の説明を受けたことがすごくおもしろく感じたんです。ほかの美術館ではそういう経験がなかったし、公共施設の市民のかかわり方として、とてもいいな、楽しいなと思ったんですよね。

─ボランティアさんの立ち位置にも、芸術センターらしさが表れていますね。そんなボランティアさんたちと展覧会をつくり上げた、と。

安河内さん

はい。「てんとうむしプロジェクト」の第一弾は、小山田徹さんと伊達伸明さんによる「未来への素振り」展だったのですが、ボランティアさんと小山田さんのアトリエに行って鍋など食べながら企画を詰めたり、会期中もギャラリーのなかでダラダラとお喋りする会をしてみたり……。ずっと「ちょっと変なことをやりたい」という欲求があったのですが、この「てんとうむしプロジェクト」はほかではなかなかできなさそうな、お気に入りの展覧会になりました。

ほかにはない、芸術センターの

魅力としての“ゆるさ”とは

─ということは、芸術センターはほかの施設では難しそうな「ちょっと変な展覧会」を実現できる場所だということなのでしょうか?

安河内さん

良い意味での“ゆるさ”があると思います。いま話していて思い出したのですが、昔、展覧会を担当したときに必ず「隠し作品」をつくっていたんですよ。自分で勝手につくった作品や描いた絵を、どこかに置いておくという。

─ゆるいというか、かなり自由ですね(笑)。安河内さんは2010年にACの任期を終えたあと、2019年にプログラムディレクターとして再び芸術センターに戻ってこられたわけですが、やはりこの場所に思い入れがあったということでしょうか。

安河内さん

そうですね……。さっきお話した、最初にキュレーターという仕事のおもしろさの手がかりを掴んだ「ある風景の中に」という展覧会のときに、それこそ忘れられない風景に出会ったんです。当時はグラウンドが喫煙可だったので休憩時に煙草を吸っていたのですが、そこからいろんな場所にいる出品作家の姿が見えたんですね。ただ、そうした風景を見ただけなんですけど、たくさんの人たちの力が合わさって展覧会はできあがっていくんだということが、ひとつの風景のなかに集まっていた。その風景は、僕にとってはいまも奇跡みたいに感じられるものなんです。

京都で出会い、青森で再会

10年越しとなる作家との邂逅

安河内さん

それでは、再び僕が進行役に戻りまして、次は奥脇さんにお話を伺います。奥脇さんは2010年から2012年に在籍していたんですよね。

奥脇さん

はい。最初はギャラリーの担当ではなく伝統芸能などを担当していたのですが、2011年に当時、芸術センターの運営委員を務めていた美術評論家の森口まどかさんが企画した「新incubation3」(松井智惠氏とHyon Gyonによる展覧会「On a Knife Edge—二つの向こう岸」を開催)にアシスタントコーディネーターのようなかたちでかかわりました。そのころ、「美術の関係の仕事もやってみたい」という思いが強くあって、ギャラリー担当にしてほしいと涙ながらに訴えた記憶があります。いや、さすがに泣いてはいないか……(苦笑)。

安河内さん

それぐらい切実だったということでしょうか。

奥脇さん

ちょうど日々の仕事に疲れていたタイミングで気分転換がしたかった、というのが大きかったかもしれません(笑)。でもそれでゆっくり話を聞いてもらったことはよく覚えています。

そのあと、最初に担当したのが、若手作家さんに個展のプランを公募し、外部審査員の方が審査、アドバイザーとして展覧会の実施まで携わっていただくという「作家ドラフト2012」の企画でした。

このとき、審査してくださったのが「チェルフィッチュ」を主宰する劇作家の岡田利規さんで、潘逸舟さんと小沢裕子さんの展覧会を開催したのですが、じつは今年、僕がいま所属する青森県立美術館で開いた潘さんの展覧会を担当したんですよ。10年越しで再び一緒に仕事ができて、とてもうれしかったです。

曖昧であるからこそ

はみ出すことができる場所

安河内さん

それは感慨深いですね。そのほか奥脇さんにとって印象に残っている展覧会はどんなものですか?

奥脇さん

2012年の夏に開催した國府理さんの「ここから 何処かへ」では、あらゆることを教わったと思います。たとえば作品についての文章を作成する際も、國府さんがしっかり読んでくれて直しながら文章をつくっていったんですね。その過程で好きなマンガのことを聞かせてもらったり……。作品について直接語るわけではないのだけれども、作品を成り立たせている世界観や作品にアクセスできる経験があるのだということ、そしてそれをかたちにするものとして展覧会があるのだということを学ばせてもらったというか。その時は全く伴っていなかったし、今も試行錯誤の連続ですが、作品を社会に実装していくなかで、作家と並走するための心構えというか、間合いのようなものを教わった気がしています。國府さんには感謝してもしきれません。

あと、忘れられないのは、作家と芸術以外の分野の専門家を招いた企画「むすんで、ひらいて~新・芸術体験プログラム~」。2013年には「フィールドワークがアートになるとき」と題してアーティストユニットの「hyslom/ヒスロム」と映像人類学者の川瀬慈さんを講師に招いて上映会やレクチャートークをおこなったんです。

安河内さん

僕もそのときのレクチャートークに参加していていました。当時、キュレーターは美術をバックボーンとしなくてもいいというか、現代美術のなかに文化人類学や社会学といった異なる学術の知恵・考え方が導入されてきた時期だったように思うのですが、それを奥脇さんがキャッチアップしていることに「新しい世代だな」と感じたことを覚えています。

奥脇さん

そう言ってもらえるとうれしいです。でも、そのレクチャートークのなかで、モデレーターの遠藤水城さんから「奥脇さんはこの2組を招いているが、キュレーターとしてのポエティクスをどこに効かせているのか」というようなことを訊かれたんですよ。そのとき僕は「それぞれの活動を見比べることができて良かったです」みたいな、当たり障りのないことを言ってしまったんですが、その問いの意味、というか「キュレーターとしてのポエティクスって何だろう」というのを今もたまに考えていて。

先ほど國府さんのところで「作品を社会に実装」と言いましたが、その役割のなかで「自分の見方を自分で信頼すべし。それを美術の枠に当てはめなくてもいいんだから」という文法をいきなり突きつけられてしまったということだったのかなと。ストレートな球の投げ方をちゃんと身につける前に変化球の投げ方を教えてもらった感じですね。

いまは美術館の仕事なので少しベクトルが変わりましたが、結果的にこのときから考え続けていることが、今の仕事にも確実に活きています。

いま振り返ると、芸術センターって、場所としてきっちり枠が決まってない、すごくファジーなところが魅力なんですよね。その曖昧さがあるから「美術を見せる」という範囲からはみ出すことができる。見せる場所としての芸術センターでの経験を、いまはありがたく思っています。

“1000本ノック”で鍛えられた

キュレーターとの出会い

安河内さん

つづいて西尾さんにお話いただきましょうか。西尾さんは2014年から2016年に在籍されていたと。

西尾さん

はい。牧口さんと同じく私も芸術センター2年目のときに出産をし、3年目の2016年に大きな企画を同時期に2つ担当したので、牧口さんのお話を聞いて大変だったときのことを思い出し、ちょっと涙を流しそうになりました(笑)。

安河内さん

それは大変でしたね。担当された2つの展覧会というのは?

西尾さん

ひとつ目は、文化庁の海外研修制度を経て活躍するアーティストたちによる展覧会「DOMANI・明日展 PLUS」を東京以外の場所で初開催した「ワームホール・トラベル─ゆらぐ時空の旅─」(宮永愛子、小金沢健人、鬼頭健吾、長坂有希が出展)です。

キュレーションは当時、文化庁芸術文化調査官で現在は兵庫県立美術館館長の林洋子先生が務められたのですが、林先生は本当にエネルギッシュな方で、それまで自分で自分を甘やかしていた部分をとても率直に指摘してくださったんです。関係者との意思疎通の図り方や、スピード感ある進行を心がけること、深度をもって見通すことなど、基礎的なことを学ばせてもらいました。さながら野球の1000本ノックのようでしたが、とても鍛えていただいたと思っています。

歴代ACが耕してきた

「寛容さ」という土壌の上で

安河内さん

その1000本ノックと同時に進めていた企画がある、と。

西尾さん

「DOMANI・明日展 PLUS」の前に開催した夏休み企画展「感覚のあそび場―岩崎貴宏×久門剛史」です。こちらも岩崎さんと久門さんに胸を借りながら準備をしていたのですが、関連イベントの当日に高熱が出て、イベントが終わったと同時に倒れてしまったんです。精神的には充実していても身体的には限界を知ったというか、仕事に打ち込みたいけれどバランスもちゃんと考えながらやっていかなくちゃいけないということを痛感したんですね。そこからは、自分もそうですが、一緒に働く人の環境を考えることが必要だと思うようになりました。

安河内さん

働き方の環境づくりは、今後においても大切な課題ですね。

西尾さん

ただ、「出産後だから気遣いや遠慮をされているのかも」と感じることなく、全力でできる環境を与えてくれたことは、とてもありがたかったんです。

あと、時系列が前後するのですが、もうひとつ印象に残っているのが、入ってすぐに任せていただいた「アーティスト・イン・レジデンスプログラム」。私は芸術センターに入る前にケニアのナイロビで日本のアーティストを招聘するレジデンス事業に携わっていたのですが、そこでは同世代の方を呼ぶことが多かったんです。でも、芸術センターではキャリアが一回りも二回りも上のアーティストたちで。そうした方々と入ってすぐにご一緒できたことが非常に勉強になりましたし、アーティストの目線で京都という街や芸術センターという環境を捉え直すことのおもしろさを実感しました。

とくに印象深いのは、京都市立芸術大学との連携プログラムに参加されたタイのアラヤー・ラートチャムルンスックさん。アラヤーはいま生きている世界の存在だけではない、もうすでに亡くなってしまった人たちの記憶や霊を呼び起こして対話するということをされていて、芸術センターに来られたときも誰もいない夜の暗い時間に巡られたり。

安河内さん

なるほど。それは貴重な体験ですね。

西尾さん

それまで体験したことのないことを芸術センターでは経験できました。でも、ここまでみなさんのお話を伺ってきて、自分が芸術センターに入ったときに感じ取った「はみ出していいんだ」という寛容さは、牧口さんをはじめ多くのスタッフによって耕されてきたものなのだとわかりました。その土壌があったからこそいろんな経験ができたのだと、あらためて感じています。

それまでの経験とは違う

展覧会のつくり方

安河内さん

次が最後になりますが、中谷さん。中谷さんは2022年から2024年の在籍ということで、本当につい最近ですね。

中谷さん

そうですね。僕は大学院で現代美術の研究をして、卒業後に芸術センターに入りました。芸術センターのACの同期は、ひとりはダンス研究、もうひとりはパフォーマンス研究をしていたこともあって、僕はおのずとギャラリー事業を担当することが多かったです。

最初に担当したのは「KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭2022」の、ミーシャ・ラインカウフ「Encounter the Spatial ―空間への漂流」展。このころは「キュレーター」ではなく「アートコーディネーター」という肩書きに対して自分のなかでコンフリクトがあって、どのようにACとして仕事をするか、ということをとても考えていました。

安河内さん

それは、たとえばどんなことですか?

中谷さん

作家も展示する作品もすでに決められているなかで、どうかかわっていくのか、どう空間に落とし込んでいくのか……といったことです。でも、それまで学んできたかたちとは違う展覧会のつくり方を経験したことが、2年目の自主企画につながっていきました。

若手アーティストが“まっさらな鑑賞者”と

コミュニケーションできる場を

中谷さん

2年目に担当した自主企画のひとつが、2023年の倉敷安耶さんと西村涼さんによる「もののうつり」展。これは、京都にゆかりのある若手アーティストの制作手法・新たな表現に焦点を当ててきた「ニューミューテーション」の第5弾として開催したのですが、「ニューミューテーション」は2021年に実施した#4で一旦途絶えていたんです。じつは、1年目のときにどうやったら自分でやりたい企画ができるだろうかと思い、倉庫にあった過去の展示のカタログを読んでいたときに「ニューミューテーション」の企画を見つけて、これは使えるのでは?と思ったんですよ。

安河内さん

すでにある枠組みを使って、自分の企画を立ち上げたわけですね。

中谷さん

はい。企画については運営委員の平芳幸浩さんやプログラムディレクターの谷竜一さんをはじめとした諸先輩方に相談しながら進めていったのですが、谷さんのアイデアをもとに企画の一環として、作家の滞在制作をボランティアさんに記録してもらい、それを発信することにしました。若手のアーティストがギャラリストや美術館の学芸員といった業界の中の人ではない、ある意味、まっさらな鑑賞者と触れ合ったり、コミュニケーションする機会をつくりたいと考えたんです。

倉敷さんと西村さんにとっては制作に集中したいときに話しかけてくる人もいたりで大変だったと思うのですが、結果としてその後の2人の制作活動へとそれぞれつながっていきましたし、芸術センターだからこそできた企画だと感じています。

安河内さん

中谷さんは巣立ったばかりではありますが、芸術センターの経験が現在に活かされていることはありますか?

中谷さん

自分が見せたいものだけではなく、地域の人は何を見たいと思っているのか、アーティストにとってどのような場所や瞬間が足りていないのか。そういったことを現場レベルで考えることは、芸術センターじゃないとできなかった。いまは美術館で働いていますが、そういった芸術センターで学んだ「距離感」を忘れないようにしたいと思っています。

芸術センターにおける

「アートコーディネーター」の役割とは

安河内さん

みなさん、たくさんのエピソードを振り返っていただき、ありがとうございました。

お話のなかで僕が気になったのは、中谷さんが言及していた、芸術センターにおける「アートコーディネーター」という肩書きについてです。キュレーターではなくACと名乗っているからこそできることもあるのかもしれないと思うところもあるのですが、その役割について、みなさんはどのように考えていますか?

牧口さん

きょう、みなさんのお話を伺っていて「私がいた時代とは変わったんだな」と感じたのが、ACが持つ自由裁量権の大きさです。私が芸術センターにいた最初のころはACがキュレーションするという枠組みがなく、企画委員の方々と年間のプログラムや企画を相談して、ACはコーディネーターとしてお手伝いするというかたちだったんです。つまり、キュレーションとコーディネートの業務が切り分けられていたんですが、そこから徐々にACがやりたいと思うこともできる環境へと整えられていった。

ただ、私はほかの人の企画をコーディネーターとしてインストールする仕事にも楽しさを感じているんです。重層的なレイヤーがあるほうが企画としてはおもしろいと思っているので、誰かが企画したものを現場に落とし込むときに第三者の視点が入ることは大切なのではないかと。

安河内さん

たしかにACは他者の視点を導入しやすい立場ですね。

牧口さん

現場ならではの感覚で企画を批評的に見ることや、企画を現場に落とし込むときにちょっとアレンジを加えることは、役割としてじつは大きい。そのことのおもしろさは芸術センターで教えてもらったように思いますね。

安河内さん

レイヤーが分かれていたほうがおもしろくなる、ACが批評的にかかわることで企画が魅力的になっていくというのは、ACという役割が果たす意味を考えるうえで重要な指摘だと思います。

奥脇さん

僕の場合、芸術センターではキュレーターとACという両方の役割がないと展覧会の場というものは動かないんだということを肌身で感じました。たとえば、クリエーションというのは空間にインストールされた結果として、その空間環境の変化に応じて損なわれ続けていくことが自明のことだと思うのですが、クリエーションの調整をおこなうコーディネーションにも失敗の要素が伴うものだと考えているんですね。そんななかで、失敗とうまく付き合い折り合いをつけていくか、キュレーターと協力してコーディネーションを磨くことによって、クリエーションの「損ない」を社会化という形に転化させることができるのではないか、と。芸術センターでの3年間は、そうしたコーディネーションの意義を考える時間でした。

西尾さん

現在は専門を訊かれると「アートマネジメントです」と名乗ることが多いのですが、コーディネーション、アートマネジメント、ディレクション、キュレーションなど、いずれも役割を限定することは難しいものだと思うのですが、あえて言うなら、コーディネーションというのは特定の場や時間、人をローカライズさせて、特別なもの、おもしろいものにしていく技術だと感じています。奥脇さんと同じく、私もそうしたコーディネーションの役割を学ばせてくれたのが、芸術センターだったなと思っています。

中谷さん

僕は「ACってなんなんだろう」と揺れつづけた2年間だったんですが、ある意味、これは意図されたものだったのではないか、とも思っていて。というのも、キュレーターとか学芸員とかマネージャーとか、名前からして職能が規定されているけれど、対してACというのは職能がぼんやりしているじゃないですか。そうした職能がはっきりとしない、曖昧な立場をあえて与えられていたのかなと。

安河内さん

なるほど。たとえば、展覧会はアーティストやキュレーター、テクニカルチームやボランティアなど多くの人たちがかかわってつくり上げるものですが、ACは形のないスライムのように、そのあいだに入っていって全部をつないでいく……そういうイメージですか?

中谷さん

そうですね。ACはスライムのような曖昧模糊な存在なんだけれども、「ACってこういうものなのかもしれない」とヒントを掴めそうになったころには任期が終わるという(笑)。そのシステムも、芸術センターのおもしろさだなと思っています。

25年目からの芸術センターに

期待すること

安河内さん

では、最後になりますが、いまあらためて感じている芸術センターの意義や役割、あるいは25年目以降のこれからの芸術センターに期待することなど、お聞かせいただけますか?

牧口さん

いま、京都という同じ場所にある美術・芸術の文化機関で働いている者として芸術センターを捉えると、若手のアーティスト支援という重要な機能をずっと担いつづけている貴重な施設だということ。実際、若手の作家にとっては芸術センターで展示をすることがひとつの目標になっていますし、新世代の作家を世に送り出す芸術センターのような機関があるからこそ、美術館では違ったアプローチができる。そんなふうに感じています。

そして、きょうみなさんのお話を聞きながら思ったことは、芸術センターは若手作家の支援だけではなくキュレーター育成の場でもあるということでした。3年と年限が決まっているから次のステップに進んでいけるというのも、人材輩出の面では良い意味で機能しているんだな、と。作家・キュレーターの実践の場として今後もありつづけてほしいと思います。

西尾さん

たしかに、キャリアを積んだアーティストさんのレクチャーを聞いてると、キャリアの初めに芸術センターの展示を挙げられる方が結構いらっしゃるんですよ。この前、髙橋匡太さんの講義を藝大で聞いたときにも、2001年に芸術センターで開いた「Channel N─多層世界への水路─」展に触れ、“作品のスケールを広げる転換期だった”といったお話をされていたのですが、あらためて芸術センターは若手時代のターニングポイントをつくり出す場なんだと実感しました。

あと、この超高齢社会のなかで、芸術センターが持ち得る新しい価値が絶対にあると思っているんですね。芸術センターは、人生のどんな段階にある人でも、知らない世界に出会ってわくわくしたり、創造的になれる場所です。地域の文化的な資源として、どんどん存在感を増していってほしいと願っています。

奥脇さん

青森に移ってしみじみ感じるのは、芸術センターみたいに多岐にわたった異なるジャンルを扱っている施設って本当に少ないんだな、ということです。あと、やはり京都には伝統芸能・伝統工芸といった軸があるからこそアーティストと協働しながら外にはみ出していけるようなことができるのかなと思うのですが、芸術センターでのジャンルが入り乱れたアナーキーな体験は、美術館の中と外をつなぐアートプロジェクトのような、現在青森で取り組んでいる仕事にも活かされています。いろんなジャンルと出会える場所としての芸術センターからどんなクリエーションが生まれるのか、これからも楽しみにしています。

麥生田兵吾

中谷さん

規定に縛られない“芸術のための空間”として立ち上がってくる場所、それが芸術センターなのだと思っています。「表現や発表の方法は、必ずしも既存のフォーマットに沿ってなくてもいいんだ」ということを、アーティストやそのサポートする人、鑑賞者に思わせてくれる場所だというか……。今後は鑑賞者として、あるいはいつの日かボランティアとして戻ったりするかもしれませんが(笑)、また別のかたちで芸術センターにかかわることができたらいいなと思っています。

安河内

きょうは芸術センターを巣立ち、社会で活躍されているみなさんから今後の提言をいただくと同時に、それぞれが体験した”青春時代”を垣間見たような気がしています。本日は貴重なお話を聞かせくださり、ありがとうございました。

歴代アートコーディネーターがふりかえる京都芸術センターのこれまで vol.01

〈credit(敬称略)〉

企画編集:合同会社バンクトゥ/執筆:岡田芳枝/写真提供:牧口千夏、安河内宏法、奥脇嵩大、西尾咲子、中谷圭佑、京都芸術センター